へどじ

へどじ大昔、日本では狩猟が盛んで、動物を直火で焼いて食していました。

仏教を信仰するようになり、奈良時代の天武天皇によって「殺生禁断令」が出され、8世紀から19世紀末の明治時代までの間、一般的には獣肉を食べなくなりました。

しかし、獣肉が全く食べられなかったわけではありませんでした。

庶民の間では、柏→鶏、紅葉→鹿、牡丹→猪、桜肉→馬など獣肉に花や植物の名称が使われ、江戸時代には、看板にこれらの隠語を使い、お客さんを呼び込んで肉料理を出していたとされます。

明治時代には肉食が解禁され牛鍋や西洋式の肉料理を扱う飲食店が登場します。

20世紀中頃、朝鮮半島出身の方々が牛や豚の内臓を特製のタレに漬けこんで直火で焼いて食べさせる屋台が登場します。

後にロースやカルビなどの精肉も取り入れ、現在の焼肉店へと発展していきました。

食用牛ホルモンの種類

食用の牛ホルモンは、頭、赤物、白物、胃、アキレス5種類に分類されます。

頭

頭の肉を天外と呼び、ツラミやホホ肉などがあり、食感は柔らかく肉の味があります。

顎の部分と鼻の下の先部分の肉をアギといいます。

堅いですが、噛めば噛むほど味があります。

頭の肉は獣医さんによって基準が異なるため希少部位です。

天コブ

ほほ肉の上に付いているコブ(脂身)で、お好み焼きに混ぜて使われています。

タンモト

タンの根元に付く部位で牛一頭から500グラム程度しか取れない部位です。

赤物

牛の血がよく通う部分で、ハツ、肺、テール、器官、食道などが食されています。

心臓をハツ、ハツモトといい、煮込むと味が出ます。

肺

ふくぜん、フワと呼ばれており、名称の如くマシュマロのような独特の食感があります。

テール

尻尾の部分です。

世間一般的にテールスープが有名ですが、醤油ベースのタレに漬け込んだ蒸し料理も絶品です。

器官

ウルテ、コリコリと呼ばれています。

食道(ネリカエシ)

ミックスホルモンに混ぜて出てきます。

チクワ

心臓に付いたチクワのような形、コリコリと呼ばれることもあります。

白物(腸)

赤白分別される理由は、赤と白で菌が異なるからです。

屠畜場でも処理工程が完全に分けられています。

大腸(テッチャン、シマチョウ)、大腸を韓国語読みすると「テッチャン」と発音します。

小腸(ホソ)

脂が上質で焼肉店の人気メニューの一つです。

直腸(テッポウ)

肛門につながる部位です。

やきとり店舗数日本一の福岡県久留米市のやきとり店では「ダルム」という名称で人気メニューの一つです。

ダルムとはドイツ語の医学用語で腸を意味します。久留米大学医学部の学生がダルムと呼び出したのがきっかけと言われています。

ケツワタ

直腸(肛門周りの部位)の前に付いている部位です。

直腸はミックスホルモンの中に入ることがあります。

牛には4つの胃があり、それぞれ名称、形、味が異なります。

ミノ

面積が大きく切開して芯の部分を特上ミノといい、芯に近い部分が上ミノ、大半が薄い部分で並ミノと呼ばれています。

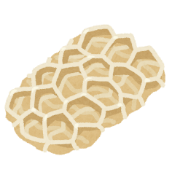

ハチノス

牛の胃袋の中に蜂がいるからではなく、形状が蜂の巣に似ているため、ハチノスと呼ばれています。

センマイ

センマイはと黒いセンマイと白センマイがありますが、物自体は同じで調理の段階で手間がかかっているかどうかで名称が異なります。

白くするためには表面に付いた黒い物体を入念にとって食感と臭いを除去して見栄えもよくしています。

センマイのことを韓国語で「チョニョp(천엽)」といい、漢字で「千葉」と表記していました。

「千葉」という漢字だけを見ると、房総半島のある関東の千葉県を彷彿させますが、16世紀の韓国語では「葉」は、葉っぱの葉ではなく、五臓の「臓」を指す古語でした。

「チョニョp(천엽)」とは刻まれた薄い臓器という意味です。

ギアラ(アカワタ、アカセンマイ)

牛の第4の胃袋で焼肉店の人気メニューの一つです。

アキレス

牛の脚筋で焼いて食べるより、煮込めば煮込むほど味が出ます。

コブクロ(子宮)

若干、獣肉独特の臭みはありますが、見た目、触感は焼き海老のようにサクサクとした食感でおいしいです。

ハラミ

世間一般的に赤身の焼肉の印象が強いですが、実は内臓(ホルモン)の一種です。

ハラミは牛一頭の中に3つあり、二つはハラミで一つはサガリといいます。

横隔膜の部分を指します。ハラミの方が上質で値が張りますが、牛にもよっても異なるので、消費者にとって両者の分別は難しいです。

マクスジ

ハラミの周りに付いた筋肉でこちらも、焼くより煮込むと味がよい部位です。